(Primera, Segunda y Tercera Parte)

4) Las alineaciones.

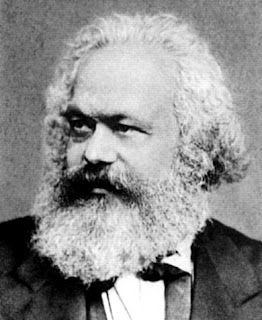

Todo ser humano, siendo material y natural, debe lograr su supervivencia, obteniendo de la naturaleza todo cuanto precisa para sobrevivir. Para ello trabajamos, modificando nuestro entorno, y con ello, establecemos relaciones con otros hombres y mujeres, socializándonos. El cómo somos será consecuencia, pues, de las condiciones sociales y económicas imperantes; de ahí la famosa frase de Marx, según la cual: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia”. Esto significa que nuestra acción y pensamiento no están aisladas del devenir económico-social (regido, a su vez, por el modo de producción).

Si no nos sentimos realizados en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria tal vez sea debido, inquiría Marx, a una situación de alienación, producto del sistema capitalista, que tiende a sustraer la plena culminación de nuestros deseos humanos. Así, por ejemplo, en su época, las industrias empleaban a asalariados a costa de salarios miserables, produciendo un fruto de su trabajo que no le pertenecía y apenas disponiendo de tiempo libre (esto lo vio Marx en primera persona dado que su colega Engels dirigía una fábrica); el resultado son trabajadores alienados, ya sea económica, social, política o ideológicamente. Por suerte, aseguraba Marx, esta precaria circunstancia puede cambiar, si modificamos el sistema de producción, es decir, si reemplazamos los procedimientos capitalistas.

A) Alienación económica.

Para dilucidar la alienación económica Marx recrea las condiciones de trabajo de un empleado industrial típico, hacia finales del siglo XX, y establece una diferencia fundamental entre el individuo productivo y el objeto producido, o mejor dicho, una relación íntima entre ambos. Aquel, el sujeto, se “abandona a sí mismo”, por así decir, al realizar su tarea, tratando con la materia que empleará y con otros sujetos, con quienes trabará distintos contactos y tratos. Al mismo tiempo, la elaboración del producto supone un consumo energético, un agotamiento del mismo sujeto durante el proceso. Sin embargo, tanto uno como otro aspecto son esenciales para su tarea, por lo que no los ve Marx como perjudiciales; ahora bien, es justo una vez el producto está finalizado cuando se generan las causas de su alienación económica: en primer lugar, porque como hemos dicho semejante producto no le pertenece, siendo imposible identificarse con él. El producto es, y ha sido siempre, posesión del empresario. Y, en segundo lugar, el papel del sujeto productivo en el proceso de producción es secundario, un peón indistinto de muchos otros, un engranaje más de la maquinaria industrial. El trabajador no se ve a sí mismo como un sujeto creador, sino como un objeto del sistema. Esta situación del empleado la define Marx como reificación, o cosificación del sujeto.

Como consecuencia, este último se ve abstraído de su creación, no alcanza la realización, se percibe como siervo del señor empresario y está en situación de explotación. Eliminar tal desdichada relación entre el sujeto y su trabajo es viable si trasformamos, insistía Marx, los fundamentos capitalistas por otros más razonables, humanos y beneficio para los trabajadores.

B) Alienación social.

Trasladando la disposición típica de los sistemas industriales (esto es, la división entre empresarios, directivos y demás, quienes dirigen las instalaciones, y los empleados, quienes realizan el proceso productivo) a la sociedad, nos encontramos con una similar diferenciación, en cuanto dentro de aquella se distinguen, en efecto, las clases dominantes de las dominadas. Desde luego, la evidencia de esta escisión social, con la partición escasamente equitativa de los recursos y los bienes, conduce a un aumento en el descontento de las clases dominadas, que exigen mayor calidad de vida y servicios, mientras las dominantes tratan de asegurar su poderío e influencia para conservar su situación de supremacía. Esto genera, nuevamente, alienación en el trabajador. En tales casos, el resultado es el enfrentamiento. Una solución es hallar la manera en la que ambas facciones se anulen, prescindiendo de clases sociales e instaurando un orden en el que predomine la igualdad; pero para lograrlo es imprescindible, primero, erradicar la división empresarios-empleados, propia del sistema capitalista. Sin este paso fundamental, todo intento de equilibrio social está destinado al fracaso.

C) Alienación política.

El sujeto productor, empleado en el ámbito industrial, no está protegido, amparado o defendido por el Estado. Antes al contrario, como elementos propios del sistema capitalista, el Estado y las leyes por éste legisladas no poseen más intención que la de proteger, amparar y defender el sistema económico prevaleciente, y con él, a la clase burguesa dominante. Así, el pueblo llano percibe en el Estado a un organismo destinado a servir exclusivamente a los grupos poderosos, económicamente influyentes, con lo que pierde toda función para sus intereses. La política liberal de no intervención brinda amplias posibilidades a las clases dominantes, pero ahoga al proletariado, que se siente desatendido e incapaz de crecer ante el imperio burgués. Naturalmente, dicha situación provoca una nueva alienación, fruto del capitalismo y el Estado que lo permite y expande.

D) Alienación ideológica.

Apuntamos ya que Marx sostenía que la acción y el pensamiento humano estaban, más que a cualquier otra causa, ligados a las condiciones de vida. La alienación ideológica parte, una vez más, de la opresión producto de la ideología dominante, burguesa, amparada en nociones y sistemas tanto filosóficos como religiosos, que les asiste para apuntalar intelectual y doctrinariamente su predominio.

La filosofía, en primer lugar, nunca ha percibido la realidad como algo que cabía mejorar, revolucionar o modificar, para bien de todos, sino que siempre ha permanecido en los márgenes, burgueses por definición, en los que sólo cuenta la explicación, la elucidación del funcionamiento y estructura del mundo, mas no su crítica. La filosofía, auspiciada desde sectores conservadores, trata de hacer ver a los trabajadores alienados que es ésa, su posición, un lugar inevitable dentro del estamento social, para su posterior evolución. No se trata, por supuesto, más que una justificación, arguye Marx, para mantener su estatus privilegiado.

Por su parte, la religión, al prometer la existencia de un mundo mejor allende este, en donde no habrá problemas ni dificultades, intenta acallar las voces revolucionarias imbuyendo en el proletariado un espíritu de sumisión y de aceptación de los padecimientos actuales, dada la recompensa de otra vida mejor futura. Marx califica la religión como el “opio (o adormidera) del pueblo”, en el sentido de que cumple una función de abotargamiento al reprimir impulsos de cambio e instigar la resignación ante el mundo que nos ha tocado vivir.

(Continuará)