El término “Hermenéutica”, tal y como lo conocemos hoy, tiene detrás una larga historia filosófica. Se trata de un vocablo procedente del griego hermeneia, que significa expresión, explicación o, según la aceptación actual, interpretación (o, más correctamente, interpretación orientada a la comprensión) textual. El propósito de la hermenéutica es, pues, servir de auxilio en la tarea comprensiva de un texto.

Ya Platón mencionaba la hermenéutica como el método de interpretación de oráculos o designios divinos, y su discípulo Aristóteles, más centrado en el análisis del lenguaje, la consideraba primordial en el entendimiento de los elementos del discurso. Más tarde la escuela estoica vio en ella una herramienta para interpretar los mitos, con el fin de obtener su significación racional, si es que la poseía. Ya en la Edad Media Boecio la concebiría como conexión o referencia entre el signo lingüístico y el concepto que representa, y fue base fundamental también para la exégesis de los textos bíblicos, llevada a cabo desde púlpitos cristianos y judíos. Desde esta perspectiva puede realizarse una hermenéutica literal o una simbólica (aquella, la primera, que efectúa un estudio textual lingüístico, y, la segunda, que se centra en la significación oculta del mismo, buscando un sentido allende lo propiamente literal del texto). Tras esta nacen otras hermenéuticas, de carácter menos sagrado y cuya función es establecer la comprensión de los escritos de la Grecia y Roma clásicas, amén de las centradas en los pormenores de la Historia y el Derecho.

La hermenéutica filosófica no llegará a la edad adulta hasta Friedrich Scheleiermacher, en el siglo XIX, quien tratará de fundamentarla teóricamente y la entenderá como una reconstrucción textual, no sólo con el propósito de entenderlo, sino de refundarlo, y de captar su sentido total. Wilhelm Dilthey, por su parte, concebirá la interpretación como comprensión asentada en la conciencia histórica, ya que sólo así podremos captar mejor a un autor, su obra y su época. Incluso ve Dilthey que el acto comprensivo constituye, gracias al sentimiento vivo que produce en nosotros, el fin último de cualquier discernimiento intelectual, porque penetramos y recreamos ese sentimiento que ya produjo en su autor con anterioridad.

Para Martín Heidegger la hermenéutica brinda, no ya un conocimiento que descansa en un proceso cognoscitivo al uso, sino que permite por sí misma lograr cualquier tipo de conocimiento, por lo que aquella se transforma en un modo de ser. Es decir, existe una profunda analogía o correspondencia entre hermenéutica y ontología, entre comprensión y ser, por medio del lenguaje. Hans Georg Gadamer hará hincapié en esta triple conexión, señalado asimismo que Schleiermacher se equivocó en su noción del intérprete, pues éste no debe sustituir al autor del texto para alcanzar la comprensión, sino que debe tratar de lograrla mediante una fusión de horizontes históricos, una especie de comunión transhistórica del sentido, porque todo hombre es un ser en situación, en una circunstancia (histórica) determinada, que limita y condiciona nuestra perspectiva de las cosas. Superar este obstáculo del entendimiento es capital para comprender y madurar el significado de lo que interpretamos.

Paul Ricoeur, por último, en busca de este sentido último nos introduce en el grupo de filósofos que él denomina “maestros de la sospecha” (Marx, Nietzsche y Freud), quienes apuntaron el rostro falaz y disfrazado con el que se nos presenta una falsa realidad que ha tergiversado el sentido, revelando que la verdad suele mostrarse invertida o manipulada. Así, por ejemplo, Friedrich Nietzsche (quien, por cierto, señaló que no existían los hechos, sino interpretaciones de ellos), evidenciaba la inversión de los valores en nuestra sociedad actual respecto a los clásicos, y Sigmund. Freud, pionero en la interpretación de los sueños, apunta a un encubrimiento de nuestras “pulsiones inconscientes reprimidas”.

Existen otro tipo de hermenéuticas actuales: por ejemplo, la hermenéutica conectada a la crítica ideológica (cuyos modelos son Jürgen Habermas y K.O. Apel, especialmente); la hermenéutica teológica, la hermenéutica de la historia, o una hermenéutica jurídica. En todas ellas subsiste, pese a sus diferentes enfoques, el deseo hermenéutico básico de entender la dimensión del sentido de los textos, su idiosincrasia, a veces refundándolos, otras fusionando circunstancias históricas, otras rememorando el sentimiento que la producción de ese texto produjo en su creador.

Pero, en ocasiones, tal vez el placer del discurrir de las palabras, no gracias a su sentido, sino a su fluir en nuestra mente, a su belleza, nos lleve a cotas de ‘comprensión’ que la hermenéutica, entendida como ciencia interpretativa, no está en condiciones de alcanzar. Y eso es, quizá, lo más valioso.

Una aproximación sencilla al interés humano por la historia del pensamiento, la ética y la metafísica

12.2.09

31.1.09

Hambre y amor

"Muy poco, demasiado poco se ha hablado hasta ahora del hambre. Y ello a pesar de que en seguida se ve que este aguijón posee un carácter muy originario o primario. Porque una persona sin alimento perece, mientras que sin el placer amoroso puede sobrevivir largo tiempo. Y mucho más fácilmente aún se puede vivir sin satisfacer el instinto de dominación, y mucho más todavía sin retornar al inconsciente de antepasados que vivieron quinientos mil años atrás. Pero el parado que se viene abajo, que no ha comido hace días, nos conduce verdaderamente al lugar más acuciante de siempre en nuestra existencia haciéndolo visible. La compasión con los hambrientos es, de siempre, la única compasión extendida, más aún, la única susceptible de extenderse. La joven, y menos aún el hombre, que penan por el amor no despiertan compasión, mientras que el clamor del hambre es, sin duda, el más fuerte, el único que nos llega sin ambages. Al hambriento se le cree su desgracia; el que se muere de frío, el mismo enfermo, para no hablar ya de los enfermos de amor, causan la impresión de un lujo. Incluso el ama de casa de corazón de piedra olvida, dado el caso, el rencor de su avaricia al ver al mendigo comerse la sopa que le ha dado. Aquí, no hay duda, se muestran con claridad -ya en la compasión corriente- la necesidad y sus deseos. El estómago es la primera lamparilla a la que hay que echar aceite. Sus ansias son tan precisas, su instinto tan inevitable, que ni siquiera pueden ser reprimidos por mucho tiempo".

Ernst Bloch, "El principio esperanza", Aguilar, Madrid, 1977

Ernst Bloch, "El principio esperanza", Aguilar, Madrid, 1977

20.1.09

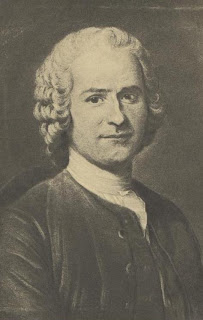

La teología de Rousseau, según Russell

La famosa obra "Historia de la Filosofía Occidental", del brillante pensador británico Bertrand Russell, contiene un análisis de las nociones teológicas del francés Jean Jacques Rousseau, de quien (seguramente) vamos a hablar en más ocasiones aquí, en muchas otras de sus contribuciones filosóficas, políticas y sociales.

La crítica de Russell parte de reconocer a Rousseau como precursor del romanticismo. Esto supone, naturalmente, rebajar la relevancia de la razón como guía para comprender, o solucionar, los problemas filosóficos y engrandecer la del sentimiento, la virtud romántica por antonomasia. Russell asocia esta forma de afrontar la realidad, en el caso de la teología, a los protestantes, y la compara con la llevada a cabo por la tradición filosófica, que siempre brindaba "argumentos", fueran o no convincentes, para tratar de demostrar (o rebatir) la existencia de Dios por medios racionales.

Rousseau lo explica así: "A veces en la soledad de mi gabinete, apretándome los ojos con las manos o en la oscuridad de la noche, estoy convencido de que no hay Dios. Pero mirad a lo lejos: la salida del Sol, cuando dispersa las nieblas que cubren la Tierra y pone entre nosotros el maravilloso esplendor del escenario natural, disipa en un momento todas las nubes de mi alma. Hallo a mi Dios de nuevo, y a mi fe y mi creencia en él. Yo le admiro y la adoro y me postro ante Su presencia".

De la noción 'sensible' de Dios se deriva, primero, que sea siempre algo personal: la creencia arrigada sólo permite seguirla a quien la siente así, pero no demuestra a los demás su conveniencia. También supone que para alcanzar unas normas de conducta adecuadas no debemos atender a la razón, sino a nuestra propia conciencia: "Yo no deduzco estas normas de los principios de la alta filosofía, sino que las encuentro en las profundidades de mi corazón, escritas por la Naturaleza en caracteres imborrables", dice Rousseau. Podemos colegir aquí un cierto desdén del filósofo francés hacia la moral imperante en su sociedad, signo también idiosincrásico del movimiento romántico que está por llegar.

Russell señala que hay dos objeciones principales a la práctica de basar las creencias relativas a los "hechos objetivos" en las emociones del corazón. La primera es que no existen motivos razonables para sospechar que esas creencias son ciertas, pues no todos los corazones humanos dicen que lo correcto, o lo verdadero o real ,es la misma cosa. La segunda, ya señalada, es que corresponde únicamente a una percepción (o apreciación) personal. "Por muy ardientemente que yo, o toda la Humanidad, pueda desear algo, por necesario que pueda ser a la felicidad humana, no hay razón para suponer que ese algo exista", afirma Russell, quien acto seguido concluye así su crítica a la teología rousseaniana:

"Por mi parte prefiero el argumento ontológico, el cosmológico y los demás de la vieja serie a la ilogicidad sentimiental que ha brotado de Rousseau. Los antiguos argumentos eran, al menos, serios; si eran válidos probaban su objeto, si no lo eran quedaba a la crítica la posibilidad franca de demostrar que eran falsos. Pero la nueva teología del corazón prescinde del razonamiento: no puede ser refutada porque no se propone probar sus puntos. En el fondo, la única razón que se señala para su aceptación es que nos permite entregarnos a sueños agradables. Ésta es una razón indigna...".

Ahora bien, y aceptando en general los azotes de Russell a la teología natural de Rousseau como razonables, hemos subrayado arriba la expresión "hechos objetivos", con la intención de recalcar que la noción (o, mejor, el sentimiento de) Dios, no es, precisamente, un hecho objetivo. Es decir, las emociones del corazón poco (o nada) útiles ni convenientes serán cuando las aplicamos, en efecto, a "hechos objetivos": es absurdo querrer con todas tus fuerzas que, lanzándote monte abajo, no terminarás hecho pedazos en el lecho del río. Esto es un "hecho objetivo", y ante ellos el sentimiento posee escasa fuerza. Pero cuando nos hallamos en el terreno de las creencias, del sentimiento puro ante realidades (tal vez inexistentes, pero que en todo caso producen dichos sentimientos) no aprehensibles por medios racionales, entonces la teología natural de este filósofo francés (a quien, por cierto, Russell menta, por sus ideas, como precedente de Hitler...) no carece de todo sentido.

Naturalmente puede hacerse una aproximación filosófica (y, en consecuencia, racional) al tema de Dios; de lo contrario, toda la filosofía del hecho religioso, abundante y fructífera, hubiera sido en vano. Y en ese contexto sí puede exigirse, o por lo menos atender a, razones y argumentaciones en contra o en pro de su existencia. Pero una muy otra cuestión es la de desdeñar el sentimiento religioso cuando se disfruta y se aprecia como sólo eso, sentimiento, emoción o intuición. Parece, entonces, que ese árido racionalismo de la segunda mitad del siglo XVIII, contra el que precisamente "combatió" Rousseau, haya impregnado de nuevo el panorama filosófico contemporáneo, tratando de hallar siempre la etiqueta de 'razón' a cualquier experiencia que la vida pueda deparar a la especie humana.

5.1.09

Berkeley y la obediencia pasiva

"Obediencia pasiva". Así se titulaba una de las obras del obispo anglicano George Berkeley (1685-1753), quizá de las menos conocidas de su amplio e importante repertorio filósofico. Berkeley se inserta en el mejor empirismo de las islas, procedente en buena parte de Locke, a quien sin embargo criticará porque, según aquel, su empirismo desemboca en el ateísmo y el escepticismo. Dada su orientación religiosa, Berkeley tratará naturalmente de combatir, eliminándolas, ambas.

Berkeley sostiene que sólo el idealismo permite alcanzar una honestidad intelectual con el empirismo que profesa. El idealismo berkeliano (todo idealismo, por cierto, parte de considerar que la realidad tiene una naturaleza mental, o que sólo las ideas son el verdadero ser, y que posteriores realidades deberán ser demostradas) entiende también que sólo existen nuestras ideas, y que las cosas percibidas son únicamente sensaciones. No existe, sin embargo, nada remotamente similar a la materia como tal (de ahí que la postura de Berkeley sea llamada "inmaterialismo"), porque de lo contrario dichas sustancias corporales serían la causa de nuestras ideas y sensaciones. Y para el británico, en efecto, no hay "objetos que se perciben" y las "causas que los producen", sino sólo dichos objetos y la "mente que los percibe". "Esse est percipi", es decir, ser es ser percibido (aunque, algo jocosamente, Politzer refutaba este principio de Berkeley auspiciándole para que lo demostrara "poniéndose delante de un camión"...).

Este último (y algo farragoso) párrafo nos sirve porque de él pueden derivarse, como deriva el mismo Berkeley, algunas conclusiones interesantes. Primero, Dios no es una idea, sino un espíritu, al que no conocemos por medio de sensaciones, sino gracias a que observamos una regularidad en el mundo percibido. Esa regularidad no puede ser producto de nuestra mente, ni de la misma materia exterior; así, sólo resta Dios, el agente causal absoluto de nuestras ideas. El mundo no es más que un conjunto de sensaciones impuestas por Dios.

En segundo lugar, si no hay materia, todo el edificio científico, visto como una certidumbre, se derrumba, pues sólo es capaz de proporcionar 'hipotésis' sobre el mundo, que pueden resultar provechosas para asuntos matemáticos o lógicos pero que están lejos de suponer un reflejo fiel de la verdadera naturaleza o estructura de la realidad. Ésto último sólo lo proporciona, desde luego, la autoridad que conocemos como Dios, afirma Berkeley.

Y, por último, y éste es el motivo de esta nota y del título de la misma, si nuestra mente es realmente un sistema pasivo que únicamente recibe, percibe, pero que no crea ni discrimina, entonces el hombre sólo puede ser feliz, únicamente logrará este estado, no por sí mismo, basándose en su juicio personal, sino adaptando, aceptando y sometiéndose pasivamente a las leyes establecidas. Es, en pocas palabras, la obediencia pasiva ante el poder. Nuestra resistencia, la desobediencia civil (que tanto promulgará, por ejemplo, el bueno de Thoreau) son formas equivocadas de proceder. No hay que resistirse ante Dios (o, en su defecto, ante el Estado).

Por lo tanto, toda esta epistemología berkeliana está orientada hacia el manteniento del poder establecido, de las leyes y formas sociales reinantes que controlaban los demás estamentos. Critica Berkeley a los laicos y a los que creen en el determinismo causal, además de los escépticos y materialistas, porque son una fuente de subversión ante la moralidad y las 'costumbres' constituidas.

A los Estados les atrae este tipo de ciudadanos que promulga Berkeley. Gente pasiva que reciba los mandatos, los acate sin examinarlos críticamente y se sienta parte integral de un sistema en el que cree jugar un papel para su buen funcionamiento. Pero es precisamente la vertiente opuesta, la del ciudadano con criterio ante dicho funcionamiento, el que supone algo más que una simple pieza más en el engranaje social. Los primeros son ciegos autómatas, que no hablan ni oyen; los segundos, elementos activos de una estructura que debe a los inconformistas su propia evolución y mejora.

Quizá Berkeley ignoraba, o no deseaba reconocer, que son justamente esos sujetos que se dignan a darle la espalda a ciertas convenciones, reglas y mandatos los que convierten el mismo estado, en el que también conviven, en un sistema más abierto, tolerante y responsable. Incluso, extremando la tesis, son los mismos enemigos de la pasividad los que eliminan dogmas, actos de fe y prejuicios, partes vitales de ciertos grupos de poder con tintes religiosos. Tal vez el Estado necesite a los autómatas para su buen desarrollo, pero de lo que no cabe duda es que sin los sujetos activos estaría destinado a morir, y muy prematuramente.

13.12.08

Cultura, memes y genes

"La mayoría de las características que resultan inusitadas o extraordinarias en el hombre pueden resumirse en una palabra: «cultura». No empleo el término en su connotación presuntuosa sino como la emplearía un científico. La transmisión cultural es análoga a la transmisión genética en cuanto, a pesar de ser básicamente conservadora, puede dar origen a una forma de evolución. Geoffrey Chaucer no podría mantener una conversación con un moderno ciudadano inglés, pese a que están unidos uno al otro por una cadena ininterrumpida de unas veinte generaciones de ingleses, cada uno de los cuales podía hablar con sus vecinos inmediatos de la cadena igual que un hijo habla a su padre.[...]

La analogía entre la evolución cultural y la genética ha sido frecuentemente señalada, en ocasiones en el contexto de innecesarias alusiones místicas. La analogía entre progreso científico y evolución genética por selección natural ha sido ilustrada especialmente por sir Karl Popper. [...] también están siendo explorados, por ejemplo, por el genetista L. L. Cavalli-Sforza, el antropólogo F. T. Cloak y el etólogo J. M. Cullen». [...]

¿Qué es, después de todo, lo peculiar de los genes? La respuesta es que son reproductores o replicadores. Se supone que las leyes de la física son verdaderas en todo el universo accesible. ¿Existe algún principio en biología que pueda tener una validez universal semejante? Cuando los astronautas viajan a los distantes planetas y buscan indicios de vida, acaso esperen hallar criaturas demasiado extrañas y sobrenaturales para que pueda concebirlas nuestra imaginación. Pero, ¿existe algo que sea cierto para todo tipo de vida, dondequiera que se encuentre y cualquiera que sea la base de su química? Si existen formas de vida cuya química esté basada en el silicio en lugar del carbón, o en el amonio en lugar del agua; si se descubren criaturas que mueren al ser hervidas a -100 grados centígrados; si se descubre una forma de vida que no esté basada en absoluto en la química sino en reverberantes circuitos electrónicos, ¿existirá aún algún principio general que sea válido respecto a todo tipo de vida? Obviamente no lo sé, pero si tuviese que apostar, pondría mi dinero en un principio fundamental. Tal es la ley según la cual toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial de entidades reproductoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que es la entidad reproductora que prevalece en nuestro propio planeta. Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den otras condiciones, tenderán, casi inevitablemente, a convertirse en la base de un proceso evolutivo.

Pero, ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para encontrar otros tipos de replicadores y, por consiguiente, otros tipos de evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicado ha surgido recientemente en este mismo planeta. Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás.

El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mimeme» se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a «gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mimeme y lo dejo en meme. Si sirve de algún consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, que se relaciona con «memoria» o con la palabra francesa même. En inglés debería pronunciarse «mi:m». Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. Como mi colega N. K. Humphrey claramente lo resumió en un previo borrador del presente capítulo: «... se debe considerar a los memes como estructuras vivientes, no metafórica sino técnicamente. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme, de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Y ésta no es sólo una forma de expresarlo: el meme, para -digamos-«creer en la vida después de la muerte», se ha realizado en verdad físicamente, millones de veces, como una estructura del sistema nervioso de los hombres individuales a través del mundo». [...]

Continuemos con la analogía entre los memes y los genes. A través de este libro, [El autor se refiere a El gen egoísta] he recalcado que no debemos pensar en los genes como agentes conscientes que persiguen un fin determinado. La ciega selección natural, sin embargo, los hace comportarse como si en realidad fuese así, y ha sido conveniente, como si empleásemos signos taquigráficos, referirnos a los genes en el lenguaje de la determinación. Por ejemplo, cuando decimos «los genes intentan aumentar su número en el futuro acervo génico», lo que realmente queremos decir es que «aquellos genes que se comportan de tal manera como para aumentar su número en los futuros acervos génicos tienden a ser los genes cuyos efectos percibimos en el mundo». De la misma manera que hemos considerado conveniente imaginar a los genes como agentes activos, trabajando intencionadamente por su propia supervivencia, quizá sea conveniente imaginar a los memes de igual forma. En ninguno de los dos casos debemos atribuir a ello un sentido místico. En ambos casos la idea de la intención o propósito es sólo una metáfora, pero ya hemos visto lo fructífera que es esta metáfora en el caso de los genes. Incluso hemos empleado términos como «egoísta» y «despiadado» al referirnos a los genes, sin olvidar que es exclusivamente una forma de expresión. ¿Podremos, exactamente con el mismo espíritu, buscar memes egoístas o despiadados? »[...]

Cuando morimos, hay dos cosas que podemos dejar tras nuestro: los genes y los memes. Fuimos construidos como máquinas de genes, creados para transmitir nuestros genes. Pero tal aspecto nuestro será olvidado al cabo de tres generaciones. Tu hijo, aun tu nieto, pueden parecerse a ti, quizás en los rasgos faciales, en talento para la música, en el color del cabello. Pero a medida que pasan las generaciones la contribución de tus genes es dividida en dos. No pasa mucho tiempo sin que alcance proporciones insignificantes. Nuestros genes pueden ser inmortales, pero la colección de genes que forma a cada uno de nosotros está destinada a desintegrarse hasta desaparecer. Isabel II es una descendiente directa de Guillermo el Conquistador. Sin embargo, es bastante probable que no porte uno solo de los genes del antiguo rey. No debemos buscar la inmortalidad en la reproducción.

Pero si contribuyes al mundo de la cultura, si tienes una buena idea, compones una melodía, inventas una bujía, escribes un poema, cualquiera de estas cosas puede continuar viviendo, intacta, mucho después que tus genes se hayan disuelto en el acervo común Sócrates puede o no tener uno o dos genes vivos en el mundo actual, como lo señaló G. C. Williams, pero ¿a quién le importa? En cambio, los complejos de memes de Sócrates, Leonardo, Copérnico y Marconi todavía son poderosos".

Richard Dawkins, "El gen egoísta", Salvat, Barcelona 1986.

La analogía entre la evolución cultural y la genética ha sido frecuentemente señalada, en ocasiones en el contexto de innecesarias alusiones místicas. La analogía entre progreso científico y evolución genética por selección natural ha sido ilustrada especialmente por sir Karl Popper. [...] también están siendo explorados, por ejemplo, por el genetista L. L. Cavalli-Sforza, el antropólogo F. T. Cloak y el etólogo J. M. Cullen». [...]

¿Qué es, después de todo, lo peculiar de los genes? La respuesta es que son reproductores o replicadores. Se supone que las leyes de la física son verdaderas en todo el universo accesible. ¿Existe algún principio en biología que pueda tener una validez universal semejante? Cuando los astronautas viajan a los distantes planetas y buscan indicios de vida, acaso esperen hallar criaturas demasiado extrañas y sobrenaturales para que pueda concebirlas nuestra imaginación. Pero, ¿existe algo que sea cierto para todo tipo de vida, dondequiera que se encuentre y cualquiera que sea la base de su química? Si existen formas de vida cuya química esté basada en el silicio en lugar del carbón, o en el amonio en lugar del agua; si se descubren criaturas que mueren al ser hervidas a -100 grados centígrados; si se descubre una forma de vida que no esté basada en absoluto en la química sino en reverberantes circuitos electrónicos, ¿existirá aún algún principio general que sea válido respecto a todo tipo de vida? Obviamente no lo sé, pero si tuviese que apostar, pondría mi dinero en un principio fundamental. Tal es la ley según la cual toda vida evoluciona por la supervivencia diferencial de entidades reproductoras. El gen, la molécula de ADN, sucede que es la entidad reproductora que prevalece en nuestro propio planeta. Puede haber otras. Si las hay, siempre que se den otras condiciones, tenderán, casi inevitablemente, a convertirse en la base de un proceso evolutivo.

Pero, ¿debemos trasladarnos a mundos distantes para encontrar otros tipos de replicadores y, por consiguiente, otros tipos de evolución? Pienso que un nuevo tipo de replicado ha surgido recientemente en este mismo planeta. Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario, pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás.

El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. «Mimeme» se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo que suene algo parecido a «gen». Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mimeme y lo dejo en meme. Si sirve de algún consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, que se relaciona con «memoria» o con la palabra francesa même. En inglés debería pronunciarse «mi:m». Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes. La menciona en sus artículos y ponencias. Si la idea se hace popular, puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. Como mi colega N. K. Humphrey claramente lo resumió en un previo borrador del presente capítulo: «... se debe considerar a los memes como estructuras vivientes, no metafórica sino técnicamente. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme, de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Y ésta no es sólo una forma de expresarlo: el meme, para -digamos-«creer en la vida después de la muerte», se ha realizado en verdad físicamente, millones de veces, como una estructura del sistema nervioso de los hombres individuales a través del mundo». [...]

Continuemos con la analogía entre los memes y los genes. A través de este libro, [El autor se refiere a El gen egoísta] he recalcado que no debemos pensar en los genes como agentes conscientes que persiguen un fin determinado. La ciega selección natural, sin embargo, los hace comportarse como si en realidad fuese así, y ha sido conveniente, como si empleásemos signos taquigráficos, referirnos a los genes en el lenguaje de la determinación. Por ejemplo, cuando decimos «los genes intentan aumentar su número en el futuro acervo génico», lo que realmente queremos decir es que «aquellos genes que se comportan de tal manera como para aumentar su número en los futuros acervos génicos tienden a ser los genes cuyos efectos percibimos en el mundo». De la misma manera que hemos considerado conveniente imaginar a los genes como agentes activos, trabajando intencionadamente por su propia supervivencia, quizá sea conveniente imaginar a los memes de igual forma. En ninguno de los dos casos debemos atribuir a ello un sentido místico. En ambos casos la idea de la intención o propósito es sólo una metáfora, pero ya hemos visto lo fructífera que es esta metáfora en el caso de los genes. Incluso hemos empleado términos como «egoísta» y «despiadado» al referirnos a los genes, sin olvidar que es exclusivamente una forma de expresión. ¿Podremos, exactamente con el mismo espíritu, buscar memes egoístas o despiadados? »[...]

Cuando morimos, hay dos cosas que podemos dejar tras nuestro: los genes y los memes. Fuimos construidos como máquinas de genes, creados para transmitir nuestros genes. Pero tal aspecto nuestro será olvidado al cabo de tres generaciones. Tu hijo, aun tu nieto, pueden parecerse a ti, quizás en los rasgos faciales, en talento para la música, en el color del cabello. Pero a medida que pasan las generaciones la contribución de tus genes es dividida en dos. No pasa mucho tiempo sin que alcance proporciones insignificantes. Nuestros genes pueden ser inmortales, pero la colección de genes que forma a cada uno de nosotros está destinada a desintegrarse hasta desaparecer. Isabel II es una descendiente directa de Guillermo el Conquistador. Sin embargo, es bastante probable que no porte uno solo de los genes del antiguo rey. No debemos buscar la inmortalidad en la reproducción.

Pero si contribuyes al mundo de la cultura, si tienes una buena idea, compones una melodía, inventas una bujía, escribes un poema, cualquiera de estas cosas puede continuar viviendo, intacta, mucho después que tus genes se hayan disuelto en el acervo común Sócrates puede o no tener uno o dos genes vivos en el mundo actual, como lo señaló G. C. Williams, pero ¿a quién le importa? En cambio, los complejos de memes de Sócrates, Leonardo, Copérnico y Marconi todavía son poderosos".

Richard Dawkins, "El gen egoísta", Salvat, Barcelona 1986.

24.11.08

Los universales éticos

"En primer lugar, se ha llegado al acuerdo de que determinadas características de un sistema cultural son esenciales para el mantenimiento de la vida y que es inevitable en toda sociedad un sistema de valores que permita y sancione estas formas. Por ejemplo, toda sociedad debe asegurar el apareamiento y la crianza de la progenie. También debe asegurar la educación de la descendencia en la realización de aquellas tareas que son necesarias para la supervivencia. Más aún, en una sociedad compleja debe existir diferenciación de funciones, asignación de dichas funciones a individuos y los medios de prepararlos para una adecuada actuación, así como proporcionar motivaciones para la realización de las mencionadas funciones. Debe proporcionarse la seguridad suficiente para evitar graves interrupciones de las actividades, por ejemplo, seguridad contra los ataques violentos. Y así sucesivamente.

No debe sorprender, por consiguiente, que nos encontremos con determinadas instituciones presentes en todas las sociedades, tales como la familia y sus responsabilidades respecto a la educación de los niños y cuidado de los ancianos, la división de trabajo entre los sexos (y diferencias ocupacionales en sociedades más complejas), juegos, artes o danzas, y demás.

En segundo lugar, los antropólogos han encontrado ahora mucho más sustrato común en los sistemas de valores de los diferentes grupos del que habían encontrado anteriormente. Como ha manifestado recientemente el profesor Kluckhohn:

Richard Brandt, Teoría ética, Alianza Universidad, Madrid, 1982.

No debe sorprender, por consiguiente, que nos encontremos con determinadas instituciones presentes en todas las sociedades, tales como la familia y sus responsabilidades respecto a la educación de los niños y cuidado de los ancianos, la división de trabajo entre los sexos (y diferencias ocupacionales en sociedades más complejas), juegos, artes o danzas, y demás.

En segundo lugar, los antropólogos han encontrado ahora mucho más sustrato común en los sistemas de valores de los diferentes grupos del que habían encontrado anteriormente. Como ha manifestado recientemente el profesor Kluckhohn:

"Todas las culturas poseen el concepto de asesinato, distinguiéndolo del de ejecución, muerte en guerra y otros «homicidios justificables». Las nociones de incesto y otras reglas relativas al comportamiento sexual, las prohibiciones de mentir en circunstancias definidas, las nociones de restitución y reciprocidad, de obligaciones mutuas entre padres e hijos -éstos y muchos otros conceptos morales son absolutamente universales" (Ethical Relativity: Sic et Non).Existen otros universales que podríamos mencionar: desaprobación de la violación, el ideal del matrimonio como una unión para toda la vida entre los esposos, la exigencia de lealtad respecto del propio grupo social, el reconocimiento de que los intereses de los individuos están, a fin de cuentas, subordinados a los del grupo. Ralph Linton escribió que «todas las sociedades conceden gran valor a la reciprocidad y al trato equitativo» [...]. También se da por hecho, universalmente, que los padres eduquen a los hijos; por su parte, se espera que el hijo sea obediente y que cuide de sus padres en la ancianidad. El conocimiento se valora universalmente, así como la evasión de las presiones de la realidad que proporcionan los juegos, la literatura, el arte, la danza y la música".

Richard Brandt, Teoría ética, Alianza Universidad, Madrid, 1982.

12.11.08

El perspectivismo de Ortega

"Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente, no; tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva en uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo.

Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis, de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones.

Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la filosofía y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica.

Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorado.

El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista desde «lugar ninguno». El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque es el hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto.

Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación".

José Ortega y Gasset, 'El tema de nuestro tiempo, en «Obras completas», vol. III, Revista de Occidente, Madrid, 1966-1969.

Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis, de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones.

Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la filosofía y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica.

Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorado.

El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista desde «lugar ninguno». El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque es el hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto.

Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación".

José Ortega y Gasset, 'El tema de nuestro tiempo, en «Obras completas», vol. III, Revista de Occidente, Madrid, 1966-1969.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Diálogos de Platón (VI): "Gorgias"

Gorgias es el cuarto diálogo más extenso de toda la obra platónica. Con Gorgias se inicia el grupo de diálogos que se consideran " de ...

-

En nuestro mundo actual, como todos sabemos, domina ampliamente el capitalismo , una teoría económica en la que destaca el capital como fuer...

-

Dentro del estoicismo, otra de las corrientes filosóficas helenísticas (hemos visto ya algo sobre los megáricos o los epicúreos ), destacan...

-

( Serie dedicada a los 'Diálogos' de Platón [en preparación] ) Aristocles , posteriormente llamado Platón (el de las anchas esp...